Penyebab Banjir Sumatera: Bencana Alam atau Kelalaian Manusia?

Pada artikel sebelumnya, kita telah melihat bagaimana bencana banjir dan longsor di Sumatera melumpuhkan kehidupan, merenggut lebih dari 300 nyawa, dan memutus konektivitas hingga solusi teknologi canggih seperti Starlink harus turun tangan. Skala kehancurannya begitu masif, meninggalkan duka dan pertanyaan mendalam.

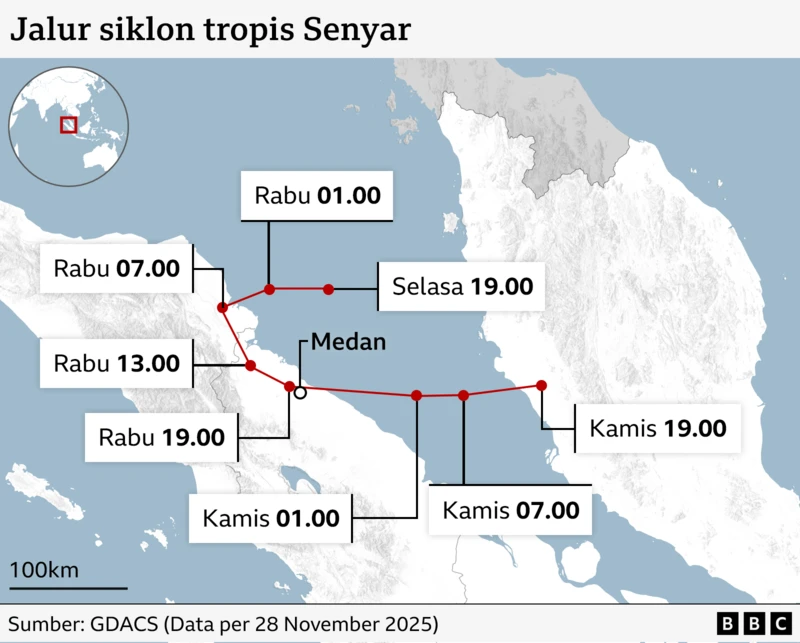

Namun, apakah kita akan berhenti pada narasi "bencana alam" yang dipicu Siklon Senyar? Apakah cukup dengan menyalahkan cuaca ekstrem semata?

Ketika video-video amatir menunjukkan ribuan kayu gelondongan menyapu bersih pemukiman warga di Sungai Batang Toru, kita dipaksa bertanya lebih jauh. Ini bukan lagi sekadar soal curah hujan yang tinggi. Ini adalah potret kegagalan sistemik, sebuah bom waktu ekologis yang hitungan mundurnya telah lama kita abaikan. Mari kita bedah lebih dalam, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas tragedi ini?

Siklon Senyar Hanya Pemicu, Kerusakan Lingkungan Adalah Bom Waktu

Memang benar, Siklon Senyar adalah fenomena langka dan ekstrem yang membawa curah hujan di luar batas kewajaran. Namun, siklon hanyalah pemantiknya. Kondisi daratan Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, adalah "ruang penuh bensin" yang siap meledak kapan saja.

Selama bertahun-tahun, daya dukung lingkungan di sana terus digerogoti. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai spons raksasa penyerap air hujan telah berubah wujud. Ketika hujan ekstrem tiba, tanah yang sudah kritis tidak lagi mampu menahan air. Akibatnya, air melimpas dengan kecepatan dan volume destruktif, membawa serta tanah, bebatuan, dan sisa-sisa penebangan hutan.

Jadi, menyebut ini murni bencana alam adalah sebuah penyederhanaan yang berbahaya. Ini adalah bencana hidrometeorologi—sebuah peristiwa cuaca yang dampaknya diperparah secara eksponensial oleh kondisi lingkungan yang sudah rusak akibat ulah manusia.

Industri Ekstraktif dan Deforestasi: Analisis di Ekosistem Batang Toru

Untuk melihat bukti nyata, mari kita sorot Ekosistem Batang Toru, sebuah kawasan hutan tropis vital yang membentang dari Tapanuli Utara hingga Tapanuli Selatan. Kawasan ini menjadi salah satu episentrum kerusakan terparah.

Menurut data, ekosistem seluas 250.000 hektare ini telah mengalami deforestasi hingga 30 persen hanya dalam lima tahun terakhir. Apa yang terjadi di sana?

Kawasan ini kini banyak dikuasai oleh perusahaan tambang, perkebunan skala besar, dan proyek energi. Aktivitas industri ekstraktif—pengambilan sumber daya alam dari bumi—secara masif telah mengubah lanskap. Hutan dibabat untuk membuka lahan, jalan-jalan industri dibangun dengan menggunduli bukit, dan stabilitas tanah diabaikan demi logika akumulasi modal.

Sarekat Hijau Indonesia (SHI) bahkan menyebut bencana ini sebagai konsekuensi dari proses panjang ekspansi industri ekstraktif sejak awal 1990-an. Dahulu, masyarakat adat hidup harmonis dengan hutan yang menjaga kejernihan dan stabilitas Sungai Batang Toru. Kini, sungai itu menjadi jalur maut berwarna coklat pekat yang membawa material perusak.

Alih Fungsi Lahan: Ketika Hutan Tak Lagi Mampu Menjadi Spons Raksasa

Mekanisme kehancurannya sebenarnya sangat sederhana. Dr. Heri Andreas, seorang pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), menjelaskan bahwa alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan dan pemukiman secara langsung mengurangi kapasitas serapan air.

Bayangkan sebuah spons. Hutan alami dengan aneka ragam vegetasi dan lapisan tanah humus yang tebal adalah spons berkualitas tinggi. Ia mampu menyerap dan menahan air hujan dalam jumlah besar, lalu melepaskannya secara perlahan.

Kini, bayangkan spons itu kita ganti dengan permukaan yang lebih keras dan kedap, seperti lahan sawit monokultur atau aspal pemukiman. Air hujan yang turun tidak lagi meresap (infiltrasi), melainkan langsung mengalir di permukaan (runoff).

"Ketika kawasan penahan air alami hilang, wilayah tersebut kehilangan kemampuan menahan limpasan. Akibatnya, hujan yang turun langsung mengalir cepat ke sungai dan memicu banjir," ujar Heri. Inilah yang terjadi di Sumatera dalam skala masif.

Pengakuan Pemerintah: Momentum Evaluasi Kebijakan yang Tertunda?

Ironisnya, fakta ini bukanlah rahasia. Bahkan pemerintah pun mengakuinya. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa bencana ini harus menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola hutan.

"Ini juga momentum yang baik kita melakukan evaluasi kebijakan, karena pendulumnya ekonomi dan ekologi ini cenderungnya ke ekonomi, harus ditarik ke tengah lagi," ujarnya.

Pernyataan ini sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, yang menyoroti bagaimana penebangan hutan liar yang tidak terkontrol berkontribusi besar terhadap bencana.

Pengakuan ini penting, namun juga memicu pertanyaan skeptis: mengapa harus menunggu ratusan nyawa melayang untuk sebuah evaluasi? Apakah ini akan menjadi titik balik sejati dalam kebijakan, atau hanya respons sesaat untuk meredam amarah publik sebelum pendulum kembali berayun ke arah eksploitasi ekonomi?

Akuntabilitas Adalah Satu-Satunya Jalan ke Depan

Banjir bandang di Sumatera bukanlah takdir, melainkan hasil dari pilihan-pilihan yang kita buat—atau kita biarkan dibuat—selama bertahun-tahun. Data deforestasi, alih fungsi lahan, dan ekspansi industri ekstraktif menunjukkan dengan jelas bahwa ini adalah bencana buatan manusia.

Solusi teknologi seperti internet satelit memang krusial dalam situasi darurat, namun itu hanyalah penanganan gejala. Mengobati penyakitnya menuntut sesuatu yang jauh lebih fundamental: perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam.

Sudah saatnya kita menuntut lebih dari sekadar bantuan darurat. Kita harus menuntut akuntabilitas dari korporasi yang merusak lingkungan dan pemerintah yang mengeluarkan izinnya. Kita harus menuntut restorasi ekologis yang serius dan berkelanjutan. Jika tidak, siklus bencana ini hanya akan terus berulang, dengan korban dan skala yang mungkin lebih mengerikan di masa depan.

Artikel yang serupa

Popular Post

Sosial